令和7年3月1日(土)に救急車更新に伴い新しい救急車が配備されました!

名称:救急2

これまでの救急車と違い、車体側面に “赤” と “黄” のラインが入っています。救急患者を医療機関へ迅速に搬送するというイメージを基調として、職員自らデザインしたものです。

上益城消防本部に1台しかないので、外出された時などにご確認ください!

住民の皆様のために運用させていきます!

引き続き、救急車の適正利用をお願いいたします。

「e-Gov電子申請」を利用した申請受付を開始します。

当消防本部において令和6年4月1日からマイナポータル「ぴったりサービス」を利用し電子申請の受付を行っていましたが、令和7年3月3日から「e-Gov電子申請」での電子申請に移行します。

※ぴったりサービスを利用した電子申請は令和7年3月31日以降の利用はできません。

〇「e-Gov電子申請」とは

電子政府の総合窓口「e-Gov」(イーガブ)は、各府省がインターネットを通じて提供する行政情報の総合的な検索・案内サービスの提供、各府省に対するオンライン申請・届出等の手続の窓口サービスの提供を行う政府のポータルサイトです。この「e-Gov」ポータルサイトを利用し電子申請を行うことが「e-Gov電子申請」となります。

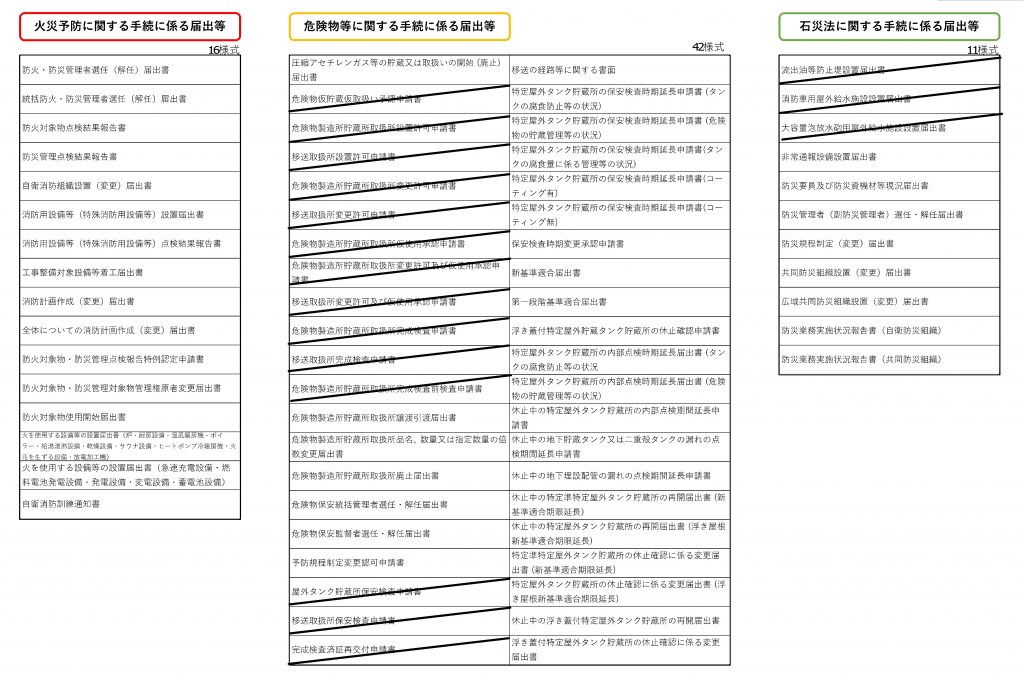

〇「e-Gov電子申請」で受付が可能な電子申請は以下のとおりです。

※一覧表の斜線で示している手数料の納付が必要な申請については電子申請で受付しておりません。窓口までご来庁下さい。

※一覧表の斜線で示している手数料の納付が必要な申請については電子申請で受付しておりません。窓口までご来庁下さい。

※電子申請については以下のサイトにアクセスし申請ください。詳しい利用方法はアクセス先の「ヘルプ」等をご参照ください。

| トップ | e-Gov電子申請 |

〇注意事項

・電子申請については副本の返却は行いません。副本が必要な場合は各署所窓口までご提出をお願いします。

・電子申請については、土日等の休日を除く開庁日(午前8時30分から午後5時15分まで)に申請されたものは申請された日に、開庁日以外に申請されたものは、翌開庁日に受理されます。

※「e-Gov電子申請」以外にも以下の申請は電子メールでの受付を引き続き行います。

①消防訓練実施計画報告書

②消防訓練実施結果報告書

③記載事項変更届出書(防火対象物)

電子メール申請についての詳細はこちらをクリック ⇒ 電子メール申請

| < 問い合わせ先 > 上益城消防組合消防本部 予防指導課 TEL 096-282-1963 |

「春の全国火災予防運動」に向けた火災予防広報活動の一環として、管内の幼年消防クラブによる火災予防広報文の読み上げ、録音を行いました。

嘉島町 幼光保育園 |

山都町 さくらんぼ愛園 |

嘉島町 かしま幼稚園 |

御船町 認定こども園みどりの里 |

どちらの園も元気よく真剣に火災予防広報文を読み上げられました。

録音した音声は令和7年3月1日~3月7日までの春の火災予防運動期間中に上益城消防署及び山都消防署の各車両から流れる他、管内一部の地域において防災行政無線で放送されます。

子どもたちの声が地域の皆様に届き、火災の予防に繋げることができるよう効果を期待しています。

⇩各幼年消防クラブによる広報音声はコチラ⇩

御船町

若葉保育園 上野保育園 高木保育園 みどりの里 にじいろのもり

嘉島町

おひさまリリー保育園 幼光保育園 東部幼光保育園 かしま幼稚園 嘉島保育園

甲佐町

若草保育園

山都町

さくらんぼ愛園 御岳保育園 明光保育園

※音声が上手く再生されない場合は、更新を押してください。

令和6年度上益城消防組合職員採用試験の合格者を発表します。

開示については、本日より1カ月間、本人が受験票又は通知を持参した場合に開示されます。(平日の8時30分~17時まで)

令和7年2月10日 直属の上司が部下職員に対し、平手打ちなどのパワーハラスメント行為を行ったとして、上益城消防署に勤務する40代の消防司令補を停職4月の懲戒処分としました。

経緯については、先月16日に30代の消防職員から、昨年の10月中旬以降、上司の消防司令補から平手打ちなどの暴行を受けたとハラスメント相談窓口に相談がありました。

目撃者等への聞き取りを経て当該消防司令補に事実確認をしたところ、部下を平手打ちする行為や頭を小突く行為など6件を認め、当該行為が適切ではなかったと謝罪の意向を示していました。

消防司令補は、場を和ませるためのスキンシップであり、コミュニケーションの延長で悪意はなかったと主張していましたが、職場におけるパワーハラスメントに該当するものであり、他の職員及び社会に与える影響があるとともに、部下職員を監督する地位にありながら職場内の秩序を乱す行為でありました。

管理監督者責任として、当該行為を防げなかった責任は重いと判断し消防長に対し、減給3月及び上益城消防署長に 減給2月の懲戒処分としました。

今後は、職員が相談・通報しやすい環境となるよう職員一丸となって考え、電話、メールなどによる体制の強化を図っていくとともに、職員研修の充実を図り再発防止に努めてまいります。

消防長のコメント

上益城消防署に勤務する職員が、直属の部下職員へのハラスメント行為を繰り返し行ったことは大変遺憾であり、また、住民の生命、身体、財産を守る任務の消防職員としてあるまじき行為でありました。

当消防組合で令和元年にパワハラ事件が発生した経緯の中で、ハラスメント撲滅に向けた取組を行ってきたにも関わらず、今回繰り返されてしまったことに対し、大変残念で無念であります。

住民の皆様の期待と信頼、消防職をはじめとする消防関係機関の皆様の信頼を裏切る結果となってしまったことに深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

上益城消防組合消防本部消防長 東 良昭

令和6年度上益城消防組合職員採用試験(追加募集)一次試験の合格者を発表します。

野焼きによる火災に注意!!

〇ここ数年、野焼きが原因の火災が多発しています。主な事例として

・野焼きの火が山や林野に燃え移り山火事・林野火災になる。

・野焼きの火が住宅に燃え移り住宅火災になる。

・野焼きの火が衣服に燃え移り負傷する。死者も発生している。

令和5年の全国の総出火件数が約38600件であり、その内たき火や火入れを原因とした件数は約5500件と、1割を超える割合となっています。

上益城消防本部管内においても、令和5年中30件の火災が発生しており、たき火や火入れを原因とした火災件数は14件と半数を占めています。

〇この様な火災を防ぐために次の事に注意して下さい。

(ゴミ焼却、野焼きによる火災のほとんどが、少しの不注意により発生しています。)

①枯草や可燃物が近くにある場所で焼却しない。

②強風や乾燥注意報が出ている時に焼却しない。

③消火する道具を用意する。(水バケツ、消火器、ジェットシューター等)

④焼却を始めたら、その場を離れない。離れる時は必ず消火をする。

⑤多量・複数の箇所を同時に焼却しない。

〇野焼きは次の様な場合を除き原則法律で禁止されています!(例)

・風水害、火災等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

・風俗慣習上等の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんどや等)

・農業、林業等営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(畦畔の枯草の焼却等)

・落ち葉等のたき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤーなど)

※家庭から出る生活ごみの焼却はできません

〇野焼きを行う場合は消防署へ「火災とまぎらわしい届出書」の提出をお願いします。

届出を事前に提出してもらうことにより、誤報の防止、万が一火災になった場合に消火活動上必要な情報として使用します。届出は火災とまぎらわしい行為について把握するものであって、火入れについて許可するものではありませんのでご注意下さい。

ご不明な点は、最寄りの消防署へお尋ね下さい。

上益城消防組合では、飲酒運転を撲滅する取り組みとして4つの取り組みを実施しています。

①職員教育及び周知…飲酒運転撲滅対策DVDを全職員が視聴し、事務所内に飲酒運転撲滅啓発標語を掲示し、組織全体の意識向上を図りました。

②アルコール検査の徹底…出勤時及び退庁時にアルコール検査を対面で行い、記録表に確認者のサイン欄を設け職員間での確認体制を整えました。確認者は原則上席者とし、基準値を超える測定が発生した場合は、確認者は安全運転管理者へ報告し、安全運転管理者は当該報告内容を警察に通報することとしています。

③ドライブレコーダーの導入…飲酒運転に限らず、車両を運行する上でのあらゆる状況を記録するため、車両更新の機会にドライブレコーダーを順次導入しています。

④勤務時間外での飲酒運転対策…職場での懇親会等飲酒を伴う宴会前に、上席者は帰りの交通手段を確実に確認してから開宴する。代行を利用する職員へは、予約手続きが完了しているかまでの確認を行う。宿泊を伴う研修会、会議等に参加する場合も、通常の出勤時と同じくアルコール検査を対面で行い、安全が確認されたうえで運転を行う。また、勤務前日に飲酒を行った職員は、自宅を出る前に自らアルコール検査を行い、安全が確認されたうえで出勤する。もし自宅での測定値が基準値を超えている場合は、上司にその旨を伝え、時間休を取得するなど、安全が確認されてから出勤するよう指導を行っています。

最後に、今回の飲酒運転発覚を全職員が謙虚にそして真摯に受け止め、常に法令順守を心がけ、全体の奉仕者である公務員として自覚を強く持ち、休日においても他の見本となる行動に努めてまいります。

また、組織内の人間関係の繋がりを強くし、チームで立ち向かう消防本来の団結力を再構築し、再発防止に向け組織一丸となって信頼回復を目指し取り組んでまいります。

令和6年8月1日から9月30日までの間、ハラスメントを撲滅するための取り組みとして、ハラスメント撲滅標語を職員から募集しました。

内容は標語及び標語へ込めた思いで、職員一人一人の思いが伝わる68作品の応募がありました。その中でも、当組合の現状や課題、解決に向けた思いなどを踏まえ、無記名審査による6作品を選出し、令和6年12月27日仕事納め式において、藤木管理者による記念品贈呈式を執り行いました。

優秀作品については、職員掲示板及び事務所等の目につく場所に掲示し、ハラスメント撲滅に向け取り組んでまいります。